プロジェクトマネジメントシリーズ(PDU取得対応)DX推進人材・PMのための実務講座~デジタル×AI活用の基礎~(35PDU取得:複数サブカテゴリ)

本講座は、DX推進に携わる非エンジニアのプロジェクトマネージャーや業務リーダーが、ITやAIに対する苦手意識を乗り越え、実務に必要なスキルを体系的に習得するための実践講座です。

業務システムやクラウド、AI活用などのIT基礎から、要件定義・KPI設計・プロジェクト評価・ベンダー協業といった実務ノウハウまで幅広く学びます。 とくに、ベンダーやエンジニアとのコミュニケーションを円滑にし、プロジェクトを成功に導く “翻訳者” としての役割を担うための力を重点的に育成します。

| 標準学習時間 | 35時間 | 受講期間 | 6ヵ月(+閲覧期間6ヵ月) |

|---|---|---|---|

| チュータ | なし | オープンバッジ | 発行あり |

| 対応デバイス | PC、スマートフォン、タブレット | コース形式 | スライド形式 |

- DXとは何か

- なぜ今DXが必要なのか

- DXによる価値創出とは

- PMがDXに関与する理由

- DXプロジェクトの特徴と注意点

- DX推進の体制とガバナンス

- 経営戦略とDXの関係

- 成果につながるDXプロジェクトの共通点

- PMとしてのスタンスと心構え

- ITシステムの基本構造を理解する

- クライアント・サーバとクラウドの違い

- 業務システムの種類と特徴

- APIとは何か、なぜ重要か

- データベースとデータ構造の基本

- ネットワークとセキュリティの基礎

- システム開発の流れを知る

- システム運用と保守の考え方

- 非エンジニアがITに強くなるために

- デジタル技術が変えるビジネスの現場

- データ活用の基本と可能性

- クラウドの基礎と業務への活用

- AIの基本とビジネス活用例

- RPAの概要と導入メリット

- ノーコード・ローコードツールの可能性

- IoTと現場データの活用

- テクノロジー選定の視点と注意点

- PMに求められるテクノロジー理解

- DXが直面する現場の壁とは

- 課題管理の基本とプロジェクトでの応用

- 利害関係者(ステークホルダー)の把握

- ステークホルダー調整の進め方

- 合意形成に向けた対話とファシリテーション

- 抵抗勢力への対応戦略

- 組織横断プロジェクトのマネジメント

- トップマネジメントとの連携

- PMが担う「調整力」とは

- SIer・ベンダーとは何か

- ベンダー連携が重要な理由

- 要件定義の基本とユーザー部門の関わり

- 見積依頼とベンダー選定のポイント

- 契約形態とリスクの違いを理解する

- プロジェクト開始時の合意形成と調整

- 進捗・品質管理とレビューの進め方

- トラブル対応と関係継続のポイント

- 協創パートナーとしての関係構築

- ユーザー主導のDXとは何か

- 人事部門におけるユーザー主導DX

- 営業・マーケティング部門におけるユーザー主導DX

- 生産管理部門におけるユーザー主導DX

- 全社横断的なユーザー主導DX

- 共通する成功要因とは

- データ民主化とユーザー部門のデータ活用

- 現場主導のDXアイデア創出手法

- 内製化と外部パートナーとのバランス

- なぜKPI設計が重要なのか

- KPIとKGIの違いと関係性

- 業務改善系KPIの考え方

- 顧客体験向上に関するKPI設計

- データ活用・意思決定のKPI設計

- 定量と定性のバランスを取る

- モニタリングとPDCAの回し方

- 成果が出ないときの見直し方

- KPIを活かす組織風土のつくり方

- なぜカルチャー変革が必要なのか

- チェンジマネジメントの基本概念

- 現場の巻き込み方とエンゲージメント向上

- DXリーダーの育成とマインドセットの変革

- 小さな成功の積み重ねとナラティブの力

- 抵抗勢力との向き合い方

- 組織構造と評価制度の見直し

- 意思決定スピードと裁量権の拡張

- DX文化の定着に向けたロードマップ

- DXの目的とビジョンを描く

- DXプロジェクトの進め方を設計する

- 成果指標と変革マネジメントを考える

- 自社の問題に当てはめてみる

- DXの定義や背景、企業における価値創出との関係を理解する

- PMの立場からDX推進に必要な役割と視点を把握する

- 業務システムやクラウド、AIといったITの基本構成や活用法を学ぶ

- ベンダーやSIerとの信頼構築、要件定義や契約に必要な視点を習得する

- KPI設計やプロジェクト評価を通じて、継続的な改善を実現できるようになる

- DXを支える組織文化やチェンジマネジメントの基本を理解する

- 自組織のDX課題に即した実践的プランを立案できるようになる

特になし

一般的なビジネススキル(文書編集、コミュニケーション)や、プロマネ・業務改善・システム開発などの実務経験があると、理解しやすい。

- 本講座のコンテンツ内容はマネジメントスキルシリーズ「DX推進人材・PMのための実務講座~デジタル×AI活用の基礎~」講座を元に、PMI®に登録され、認定修了証書の発行が可能な講座です。

- 株式会社ネットラーニングはATP(Authorized Training Partner)として本講座でのPDU提供を許可されています。

- PDUとは、アメリカの非営利団体PMI(Project Management Institute)が認定しているプロジェクトマネジメントに関する国際資格であるPMP(Project Management Professional)資格の維持に必要な継続学習時間を定量的に認定する単位です。

- PMP有資格者が本講座を修了すると、 Ways of Working:12、Power Skills:12、Business Aumen:11(=合計35PDU)が発給されます

- 本講座の文章や図の一部の編集には、生成AIのアシストを利用しています。

講座の特長

「ITは苦手」を「自信」に変える、6ステップの学習サイクル知識が確実に定着する

段階的に広がる体系的な学習デザイン

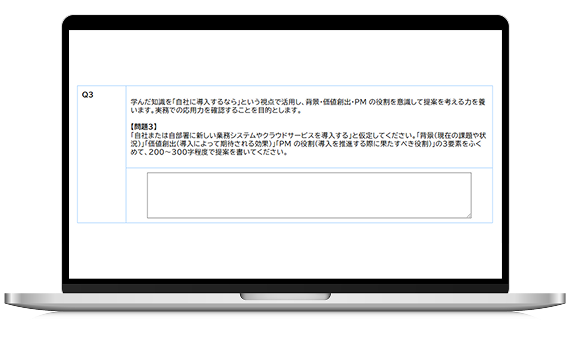

本講座は、「気づき(視点獲得)」→「学び」→「クイズ」→「テスト」→「演習」→「総合演習」という6つのステップで構成されています。IT基礎から実務ノウハウまで、インプットとアウトプットを体系的に繰り返すことで、ITへの苦手意識を克服し、DX推進に必要な知識とスキルを確実に定着させるための学習デザインです。

「学びやすさ」を追求した、直感操作と充実機能で効率化学習効率を最大化する

直感的でストレスフリーな学習環境

忙しいDX担当者やPMの方でも、ご自身のペースで効率的に学習を進められるよう、スライド形式を採用しています。直感的な操作性に加え、理解を助ける画面拡大機能、PDF資料の参照、ショートカット機能など、学習効率を最大限に高める仕組みが充実。ストレスフリーな環境でインプットに集中できます。

演習重視の設計で、ベンダーと渡り合える実務力を現場とベンダーを繋ぐ“使える力”を

ステップ式の記述演習で徹底的に育成

本講座は「知っている」を「できる」に変えることを目指します。各章末に、インプットした知識を即座にアウトプットするための「ステップ式記述演習」を配置。実践的な課題に繰り返し挑戦することで、学んだ内容を深く理解し、実際のDX推進やプロジェクト管理の現場で活かせる「使える力」を徹底的に磨き上げます。

この講座を申し込んだ人はこんな講座も学んでいます

お申込みはこちら

『DX推進人材・PMのための実務講座~デジタル×AI活用の基礎~(35PDU取得:複数サブカテゴリ)』のお申込みはこちらから。

また、講座内容に関するお問い合わせ、eラーニング・人材育成・研修に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。